Von wegen Inflationsgefahr

Das vorrangige Ziel der Europäischen Zentralbank ist es, die Preise im Euroraum stabil zu halten – konkret bedeutet das eine Inflationsrate von knapp unter 2 Prozent. Die Corona-Krise könnte das zu einer Herkulesaufgabe machen. Allerdings nicht, weil es ob der staatlich verordneten Geldschwemme zu einer zu hohen Inflation kommt, sondern weil eine Deflation immer wahrscheinlicher wird – aus einer Reihe von Gründen.

- Die meisten Regierungen nehmen aktuell sehr viel Geld in die Hand, um die Wirtschaft zu stabilisieren.

- Zu einer Inflation wird das aus einer ganzen Reihe von Gründen aber nicht führen, selbst wenn einige Bürger höhere Preise befürchten.

- Vielmehr droht eine Deflation, was aus Expertensicht deutlich gefährlicher ist.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, soll Wilhelm Busch geunkt haben. Die Urheberschaft ist zwar bis heute umstritten; der Wahrheitsgehalt der Aussage indes nicht. Auch in der Corona-Krise könnte sie sich bewahrheiten. Denn viele erwarten einen spürbaren Anstieg der Inflation. Schließlich hat die deutsche Bundesregierung Hunderte Milliarden Euro in den Markt gepumpt, um die Wirtschaft zu stützen, und die meisten anderen Staaten handeln ähnlich. Und zumindest theoretisch führt ein Mehr an Geld zu höheren Preisen.

Sechs Gründe sprechen gegen eine Inflation

Doch in der konkreten Krise gilt dieser Wirkmechanismus nicht, wie das IW analysiert hat. Vielmehr stehen die Zeichen auf Deflation – aus sechs Gründen:

1. Verschuldete Unternehmen: Damit die Firmen in der Krise liquide bleiben, können sie staatlich geför-dert günstig Kredite aufnehmen. Das bewahrt sie vor der Zahlungsunfähigkeit. In den nächsten Jahren müssen die Unternehmen diese Schulden allerdings erst einmal zurückzahlen und dafür auf absehbare Zeit große Investitionen hintanstellen. Die Nachfrage nach Investi-tionsgütern bleibt also aus, die entsprechenden Preise stagnieren oder werden sogar sinken.

2. Wenig Nachholeffekte: Der Lockdown der vergangenen Monate hat dazu geführt, dass Menschen nicht ins Restaurant, nicht in Konzerte oder zu Fußballspielen gegangen, geschweige denn in den Urlaub gefahren sind. Nur wenige dieser Aktivitäten werden sie in den kommenden Monaten nachholen. Und selbst bei den Friseuren wird es höchstens kurzfristig eine höhere Nachfrage geben als vor der Krise.

3. Lagerabbau: Vor allem Toilettenpapier haben die Bundesbürger in Lockdown-Zeiten gehamstert, was ihnen international einigen Spott einbrachte. Aber auch mit anderen Produkten haben sie sich eingedeckt, wie übrigens auch die Menschen in anderen Staaten. Die privaten Vorratskammern sind also gut gefüllt und werden erst einmal geleert, bevor neu gekauft wird.

4. Unsicherheit: Deutschland ist bislang relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen. Viele Schutzmaßnahmen sind bereits gelockert, andere Öffnungen angekündigt. Dennoch ist für viele Menschen unklar, wie die Corona-Krise weiter verlaufen wird. Einige Experten rechnen beispielsweise mit einer zweiten Infektionswelle, auf die die Politik mit einem neuerlichen Lockdown reagieren könnte.

Diese Unsicherheit führt dazu, dass Unternehmen und Bürger das Risiko scheuen – sie werden sich deshalb beispielsweise beim Investieren in neue Maschinen oder mit Urlaubsbuchungen erst einmal weiter zurückhalten.

5. Mehr Preistransparenz: Des einen Leid war in der bisherigen Krise des anderen Freud – der Online-Handel war der eindeutige Corona-Profiteur. Es ist zu erwarten, dass auch weiterhin mehr online geshoppt werden wird als vor dem Lockdown. Auch das wirkt gegen Preissteigerungen. Denn im Internet sind Kosten deutlich besser und schneller zu vergleichen als im stationären Handel und der Wettbewerbsdruck ist dadurch höher.

6. Ölpreis: Seit jeher ist der Preis für das schwarze Gold Inflationstreiber Nummer eins. Aktuell ist der Preis für Rohöl so niedrig wie selten:

Lag das Barrel Brent-Öl Anfang des Jahres noch bei knapp 70 Dollar, waren es vier Monate später nur noch 20 Dollar.

Kurzzeitig mussten die amerikanischen Ölproduzenten an der Börse sogar Geld zahlen, um den Rohstoff loszuwerden. Und es ist nicht zu erwarten, dass die Nachfrage nach Erdöl rasch wieder deutlich steigen wird.

In der Corona-Krise stehen die Zeichen auf Deflation. Sie gilt unter Experten als deutlich gefährlicher als eine etwas stärkere Inflation.

Zwar nimmt der Warenverkehr langsam wieder Fahrt auf, weil immer mehr Staaten ihre Wirtschaft hochfahren. Doch die Reisebranche wird sicherlich noch Monate – manche Experten sprechen von Jahren –brauchen, um zu ihrem gewohnten Geschäftsumfang zurückzukehren.

Das hat zwei Gründe: Erstens werden die Reisebeschränkungen – gerade international – nur langsam aufgehoben. Gleichzeitig werden viele Leute es vorerst nicht riskieren, sich im Ausland oder auf dem Weg dorthin zu infizieren, und deshalb lieber zu Hause bleiben.

Zweitens hat die Krise gezeigt, dass viele Dienstreisen gar nicht notwendig sind und durch Online-Meetings ersetzt werden können.

Zwar könnte die Angst vor einer Infektion dazu führen, dass Menschen eher mit dem Auto als dem ÖPNV fahren – was die Ölnachfrage etwas erhöhen würde.

Statt Inflation droht Deflation – die deutlich gefährlichere Variante

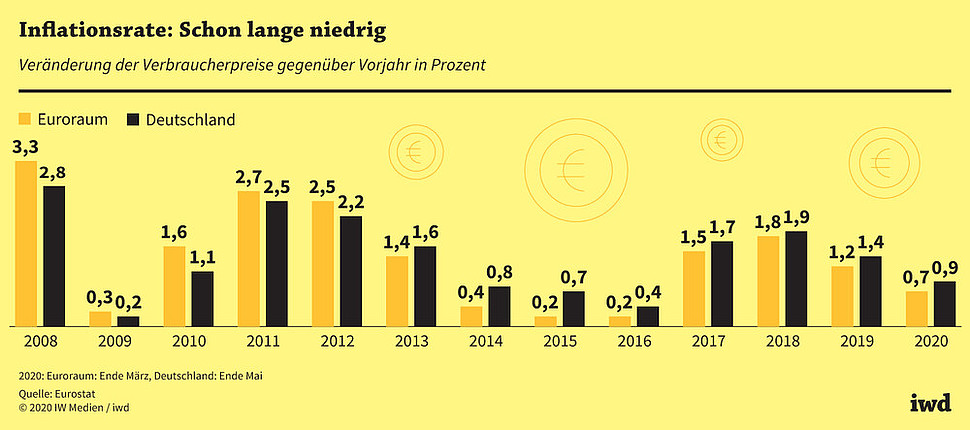

Doch in der Summe der genannten Gründe dürfte dieser eine Aspekt nicht stark genug ins Gewicht fallen. Im Ergebnis wird es 2020 also keinesfalls eine hohe Inflationsrate geben. Viel wahrscheinlicher ist eine Deflation – erste Anzeichen finden sich bereits in der Statistik (Grafik):

Im Mai betrug die Inflationsrate in Deutschland nur noch 0,9 Prozent – immerhin 0,4 Prozentpunkte weniger als im März.

Das Gleiche zeigt sich für den Euroraum. Und Ähnliches konnte man übrigens schon um das Jahr 2015, also nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, in einigen europäischen Staaten beobachten:

In Griechenland und Spanien gab es beispielsweise über mehrere Monate eine Deflation.

Für die Finanzpolitik in Europa gilt es deshalb, sich mit aller Kraft gegen die Deflation zu stemmen – zum Beispiel, indem sie es Unternehmen über steuerliche Erleichterungen ermöglicht, zeitnah neu zu investieren.

Denn eine Deflation gilt unter Experten als deutlich gefährlicher als eine etwas stärkere Inflation – eine Deflation kann nämlich schnell zur selbst erfüllenden Prophezeiung werden: Weil Konsumenten und Unternehmenslenker sehen, dass Preise sinken, fangen sie an, auf noch größere Schnäppchen zu warten, statt zu kaufen oder zu investieren – und der Schaden für die Volkswirtschaft wird immer größer.

Übrigens: Warum die Europäische Zentralbank eine Inflationsrate knapp unter 2 Prozent anstrebt, lesen Sie auf aktiv-online.de.