Die EU muss handeln

Lange Zeit war China aus europäischer Sicht vor allem ein wachsender Absatzmarkt und günstiger Produktionsstandort. Das ist noch immer so, doch inzwischen sind chinesische Unternehmen auch ernsthafte Konkurrenten – allerdings beruht dies auch auf zahlreichen Wettbewerbsverzerrungen. Da China offenbar nicht zu Reformen der Handelsbeziehungen unter dem Dach der WTO bereit ist, muss Europa selbst Druck machen – wie die USA, aber mit anderen Methoden.

- China verzerrt den internationalen Wettbewerb massiv – unter anderem durch Subventionen und mächtige Staatsfirmen sowie ungleiche Marktzugangsbedingungen.

- Trotz der Schwächen im WTO-Regelwerk sollte die EU daher häufiger Klagen gegen China einreichen.

- Außerdem sollte die EU ihre Schutzinstrumente erweitern, zum Beispiel durch mehr Eingriffsmöglichkeiten bei Unternehmensübernahmen.

Mit seiner Industriestrategie „Made in China 2025“ will das Reich der Mitte in für Deutschland wichtigen Schlüsseltechnologien aufholen, chinesische Unternehmen kaufen immer mehr deutsche auf (siehe: „Übernahmen sorgfältig prüfen“) und kaum ein westliches Land kommt noch ohne chinesische Zulieferungen zurecht.

Wenn der zunehmende Konkurrenzdruck aus China auf einem fairen Wettbewerb beruhen würde – kein Problem, denn dann wäre es Aufgabe der anderen Länder, darauf mit entsprechenden Anstrengungen zu reagieren. Doch China agiert nicht fair – die Regierung in Peking setzt massiv auf wettbewerbsverzerrende Maßnahmen.

Dazu gehören unzulässige Subventionen und mächtige Staatsfirmen, ein teils illegaler Technologietransfer – zum Beispiel durch rechtswidriges Kopieren und erzwungene Kooperationen westlicher mit chinesischen Unternehmen – sowie ungleiche Marktzugangsbedingungen.

China blockiert WTO-Reformen

Die EU, die USA und auch Japan haben deshalb vorgeschlagen, unter dem Dach der Welthandelsorganisation (WTO) diese Wettbewerbsverzerrungen durch entsprechende Handelsreformen anzugehen. China geriert sich zwar offiziell als Befürworter der WTO. Eine umfangreiche Reform der WTO-Regeln braucht jedoch den Konsens aller und gibt damit jedem Mitgliedsland die Möglichkeit, sein Veto einzulegen. Da sich China weiter querstellt, läuft in der WTO fast nichts.

Neben der intensiveren Nutzung bestehender Schutzmaßnahmen muss die EU ihren Instrumentenkasten ausbauen, um sich gegen die Wettbewerbsverzerrungen durch China zu wehren.

Im Kontext der bilateralen Verhandlungen der EU und der USA mit China hat Peking zwar gewisse Zugeständnisse an ausländische Investoren gemacht. Doch diese sind nur vage und viele weitere Forderungen der EU bleiben unerfüllt. Folglich stellt sich die Frage, was die EU im Alleingang tun kann, um den Druck auf China weiter zu erhöhen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Mehr WTO-Klagen. Um Chinas Wettbewerbsverzerrungen etwas entgegenzusetzen, sind theoretisch Klagen bei der WTO das Mittel der Wahl. Doch in der Praxis erweist sich das Regelwerk der WTO als recht lückenhaft. Drei Beispiele: Erstens gelten die Regeln für Schutzinstrumente wie Antisubventionsmaßnahmen nur für den Warenhandel, nicht aber für Dienstleistungen. Zweitens besteht zwar die Pflicht, Subventionen an die WTO zu melden, doch China und andere Entwicklungs- und Schwellenländer kommen dieser Pflicht nur sporadisch nach – auch, weil es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt. Und drittens besteht eine erhebliche Rechtslücke bei der Frage, was Subventionen durch Staatsunternehmen genau sind – zwar werden Subventionen an Staatsunternehmen erfasst, nicht aber jene Beihilfen, die von Staatsunternehmen vergeben werden.

EU sollte vermehrt klagen

Grundsätzlich kommt noch hinzu, dass es häufig sehr schwer ist, China einen Verstoß gegen WTO-Recht nachzuweisen. Das liegt zum einen an der Intransparenz des Landes und zum anderen daran, dass Chinas Gesetze zwar oft WTO-konform sein mögen, die bürokratische Praxis vor Ort aber zuweilen anders aussieht. Ohne unabhängige Gerichte lässt sich das freilich kaum ahnden.

Gleichwohl täte die EU gut daran, wie die USA den Klageweg über die WTO stärker auszuschöpfen:

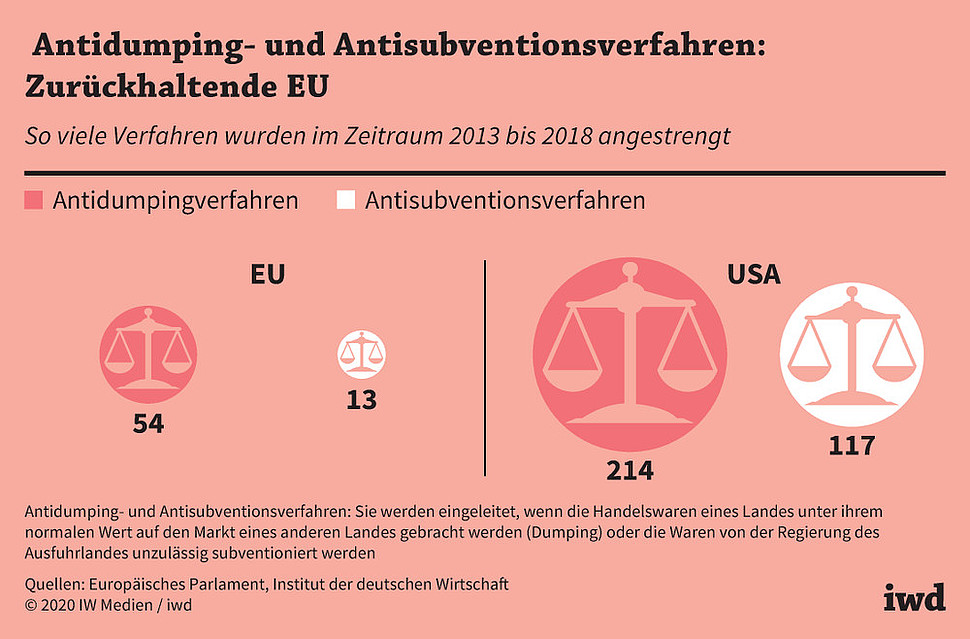

Stärkere Nutzung der verfügbaren Schutzinstrumente. Trotz der rechtlichen Lücken im Regelwerk der WTO lassen sich die bestehenden Instrumente intensiver nutzen. Denn ein Blick auf die Nutzung von Antidumping- und Antisubventionsverfahren zeigt, dass die EU hier eher zurückhaltend agiert, nicht nur gegenüber China (Grafik):

Von 2013 bis 2018 hat die EU insgesamt 54 Antidumpingverfahren angestrengt – die USA waren mit 214 Verfahren im selben Zeitraum deutlich engagierter.

Bei Antisubventionsverfahren wird die Zurückhaltung der Europäer noch deutlicher: 13 EU-Klagen standen 117 vonseiten der USA gegenüber.

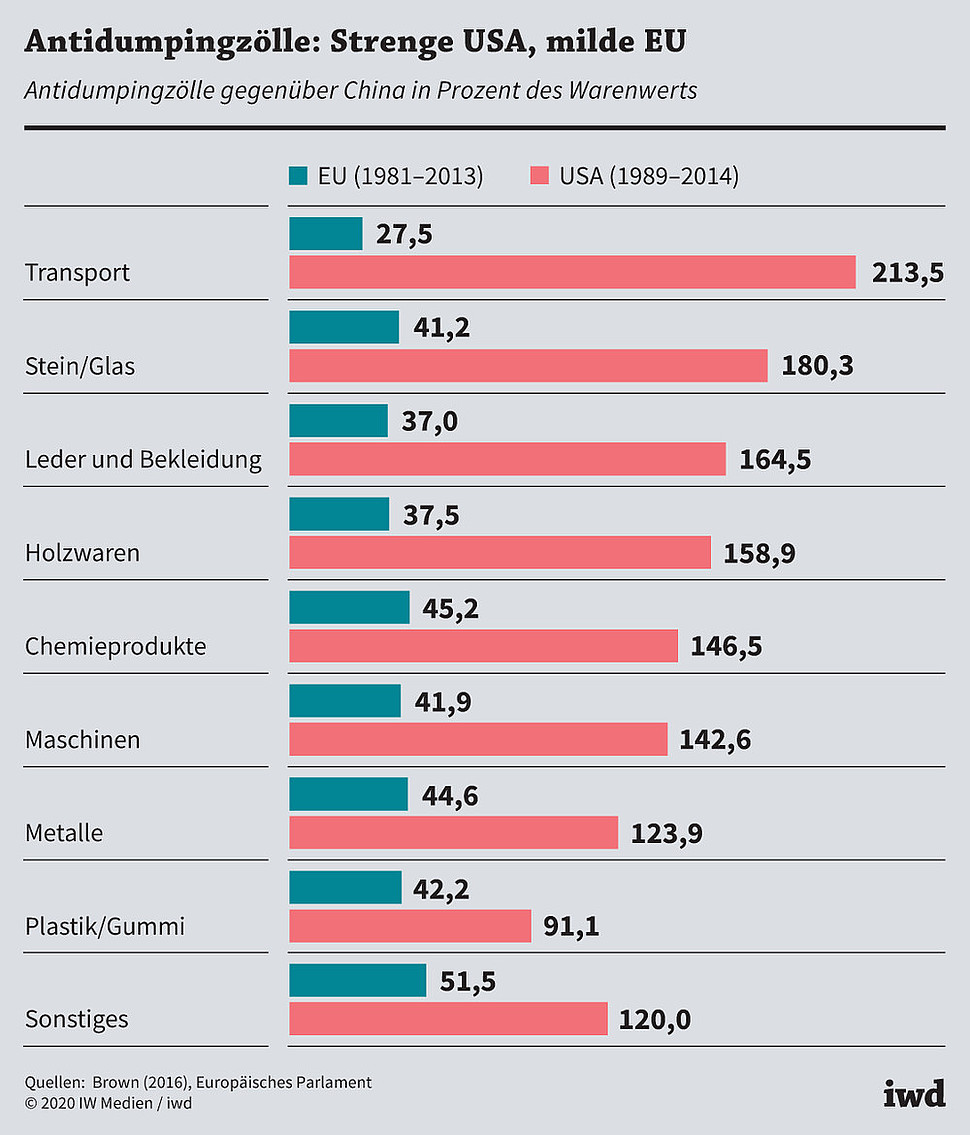

Ganz ähnlich verhält es sich mit Schutzzöllen (Grafik): In allen Warengruppen haben die USA in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich öfter und höhere Schutzzölle gegenüber China verhängt als die EU. Gründe für die europäische Reserviertheit gibt es viele – einer der wichtigsten ist, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen nur selten einen Antrag auf solche Verfahren stellen, weil der administrative Aufwand für sie schlichtweg zu hoch ist.

Erweiterung der Schutzinstrumente. Neben der intensiveren Nutzung bestehender Schutzmaßnahmen muss die EU ihren Instrumentenkasten ausbauen. Wichtige Ansatzpunkte dafür sind:

- die zügige Verabschiedung des IPI, das ist eine Initiative, mit der das öffentliche Auftragswesen der EU für geschlossene Drittstaaten wie China zeitweise schwerer zugänglich gemacht werden kann – damit China seinen Markt stärker öffnet;

- ein wettbewerbspolitisch verankertes Instrument, mit dem Wettbewerbsverzerrungen durch chinesische Unternehmen in der EU eingedämmt werden können, falls diese Firmen mit künstlich niedrigen Preisen effiziente europäische Unternehmen vom Markt drängen;

- mehr Prüf- und Eingriffsmöglichkeiten bei Unternehmensübernahmen – auch, um den Abfluss von technologischem Know-how zu verhindern.