Was die Preise für Verbraucher und Firmen steigen lässt

Die Preise in Deutschland kennen derzeit offenbar nur eine Richtung: nach oben. Die Teuerung ist dabei auf ganz unterschiedliche Faktoren zurückzuführen, die sich teils auch im kommenden Jahr noch auswirken werden. Für die Politik der Bundesregierung und der Europäischen Zentralbank bedeutet diese Gemengelage eine große Herausforderung.

- Die Preise in Deutschland steigen derzeit so stark wie lange nicht – auch bei Gütern, die als recht preisstabil gelten.

- Die Ursachen für die Teuerung sind vielfältig. Einmaleffekte durch die temporäre Mehrwertsteuersenkung gehören ebenso dazu wie ein Mismatch von Angebot und Nachfrage an den Rohstoffmärkten und Engpässe bei wichtigen Vorleistungslieferungen.

- Sowohl für die Wirtschafts- als auch für die Geldpolitik ist es schwer, auf diese Gemengelage adäquat zu reagieren.

In den vergangenen Jahren konnten die Bundesbürger auf weitestgehend stabile Verbraucherpreise bauen: Seit 2013 lag die jährliche Inflationsrate stets deutlich unter 2 Prozent, in einigen Jahren legten die Preise durchschnittlich sogar um weniger als 1 Prozent zu.

Doch die Corona-Pandemie hat auch die Inflation neu entfacht (siehe "Konjunkturprognose: Hoffen auf 2022"):

Laut der aktuellen Konjunkturprognose des Instituts der deutschen Wirtschaft steigen die Verbraucherpreise in diesem Jahr im Schnitt um 3 Prozent – für 2022 ist mit einer Inflationsrate von knapp 2 ½ Prozent zu rechnen.

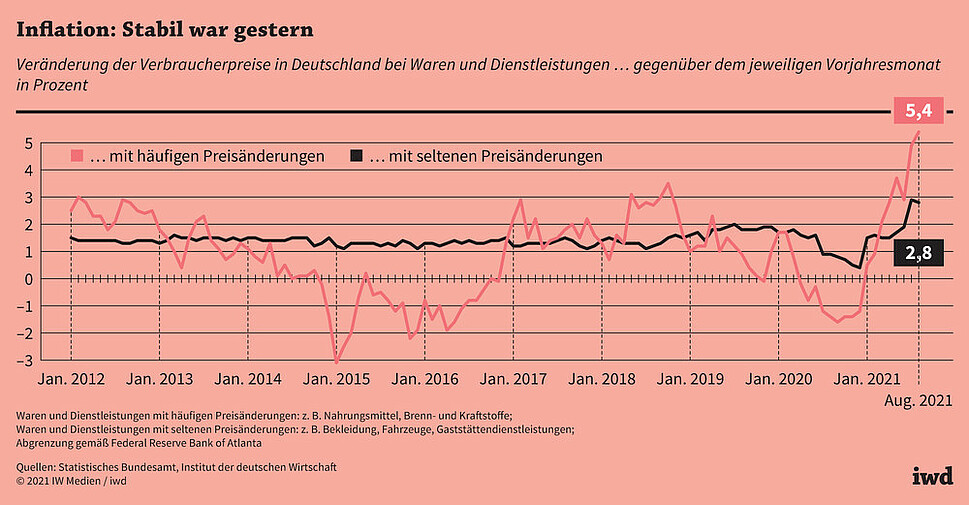

Einen Anhaltspunkt dafür, dass die Inflationsrate in Deutschland nicht nur kurzfristig, sondern auf längere Sicht höher sein wird als vor der Corona-Krise, liefert der Blick auf die verschiedenen Gütergruppen. Zwar haben sich zuletzt vor allem jene Waren erheblich verteuert, deren Preise ohnehin öfter mal schwanken – wie zum Beispiel Nahrungsmittel oder Brenn- und Kraftstoffe. Diese Erzeugnisse waren im August 2021 im Schnitt 5,4 Prozent teurer als ein Jahr zuvor.

Die Ursache für die Preissteigerungen liegt in einer Mischung aus Einmal-, kurzfristigen und längerfristigen Effekten.

Doch auch bei Gütern, deren Preise eher selten angepasst werden, zeigte der Trend zuletzt deutlich nach oben (Grafik):

Für Waren und Dienstleistungen wie Bekleidung, Fahrzeuge oder den Restaurantbesuch, die sich lange Zeit nur um etwas mehr als 1 Prozent pro Jahr verteuerten, mussten die Bundesbürger im August 2021 fast 3 Prozent mehr zahlen als zwölf Monate zuvor.

Die Ursache für all diese Preissteigerungen liegt in einer Mischung aus Einmal-, kurzfristigen und längerfristigen Effekten:

Mehrwertsteuer und Konsum. In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuersätze vorübergehend gesenkt, um dem Konsum nach dem ersten Lockdown einen Schub zu geben. Diese befristete Maßnahme spiegelt sich derzeit – aber eben nur bis Ende des laufenden Jahres – in der Inflationsrate wider, weil die reduzierten Preise des Vorjahres mit den nun wieder „regulären“ Preisen verglichen werden.

In den Lockdownphasen haben die Haushalte zudem mehr gespart. Seitdem Reisen und andere Freizeitaktivitäten wieder leichter möglich sind, sind die Bundesbürger aufgrund ihrer finanziellen Situation bereit, für entsprechende Dienstleistungen mehr Geld auszugeben – die Unternehmen in diesem Sektor können daher leichter höhere Preise durchsetzen.

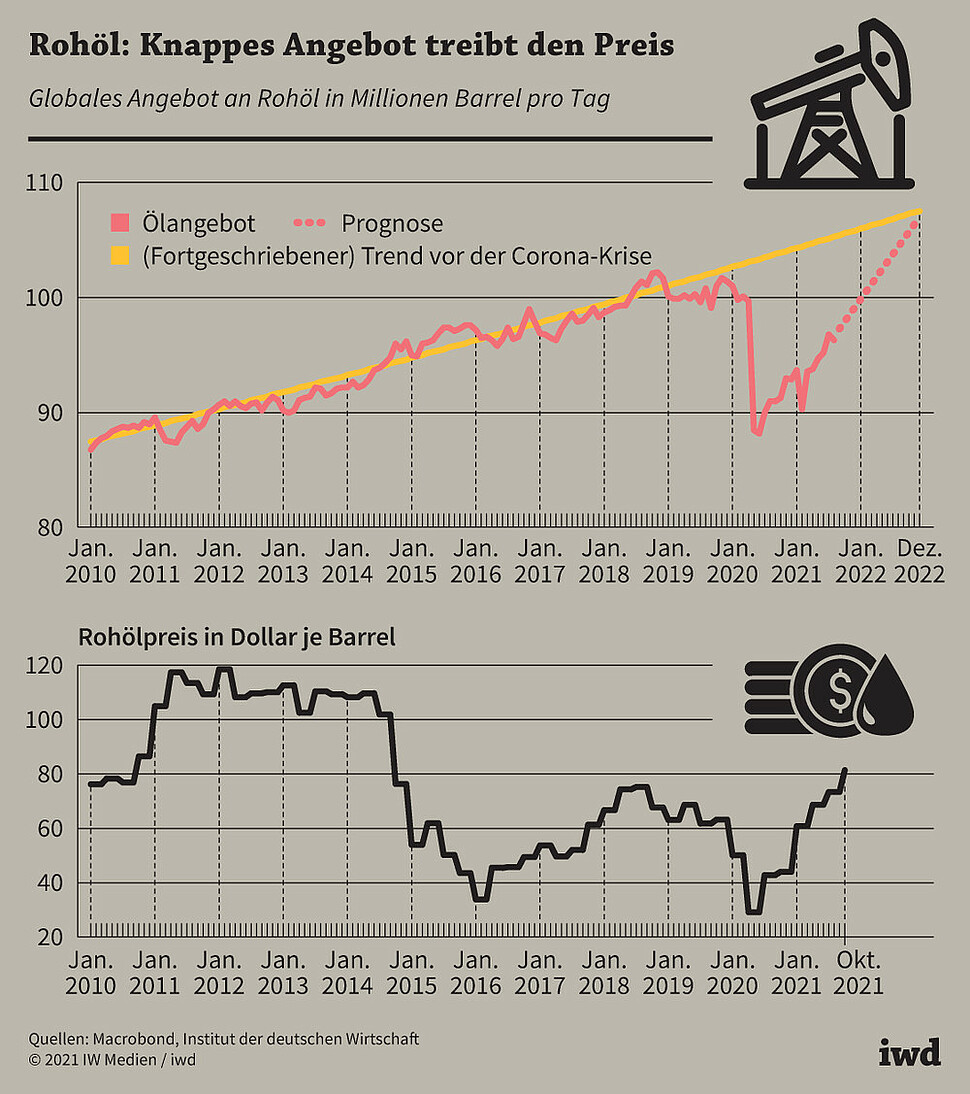

Ölnachfrage und -angebot. Im Zuge der coronabedingten Lockdowns nahm die Mobilität in vielen Ländern drastisch ab – und die Ölproduzenten reagierten auf die gesunkene Nachfrage nach Kraftstoffen mit einem reduzierten Angebot. Doch an die seit dem vergangenen Sommer wieder normalisierte Nachfrage nach Ölprodukten hat sich das Angebot noch nicht wieder angepasst. Die Folge ist ein deutlicher Ölpreisschub (Grafik):

Ein Barrel Rohöl kostete im Oktober 2021 durchschnittlich gut 81 Dollar – fast dreimal so viel wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.

Folgeprodukte wie Benzol, Polypropylen oder PVC haben sich ebenfalls verteuert – seit April 2020 um bis zu 266 Prozent. Auch der Preis für Kerosin legte mit 117 Prozent kräftig zu.

Zwar steigen die Fördermengen derzeit wieder, dennoch dürfte es bis Mai 2022 dauern, bis das Angebotsniveau wieder den Wert von vor der Corona-Krise erreicht. An den langjährigen Trend wird das Ölangebot sogar erst wieder zum Ende des kommenden Jahres anknüpfen können. Bis dahin ist weiterhin mit steigenden Öl- und Kraftstoffpreisen zu rechnen.

Gasspeicher. Weil der vergangene Winter vergleichsweise kalt war, sind die Gasspeicher in Europa derzeit um fast ein Fünftel weniger gefüllt als vor einem Jahr. Auch in den vergangenen Monaten lagen die Temperaturen in Deutschland um etwa 1 Grad unter dem Vorjahresniveau, was die Nachfrage nach Gas zum Heizen steigert.

Dies dürfte sich für die Verbraucher vor allem im kommenden Jahr auswirken, da dann die Abschlagszahlungen angepasst werden. Sollte auch der gerade begonnene Winter überdurchschnittlich kalt werden, könnte dies die Gaspreise weiter in die Höhe treiben.

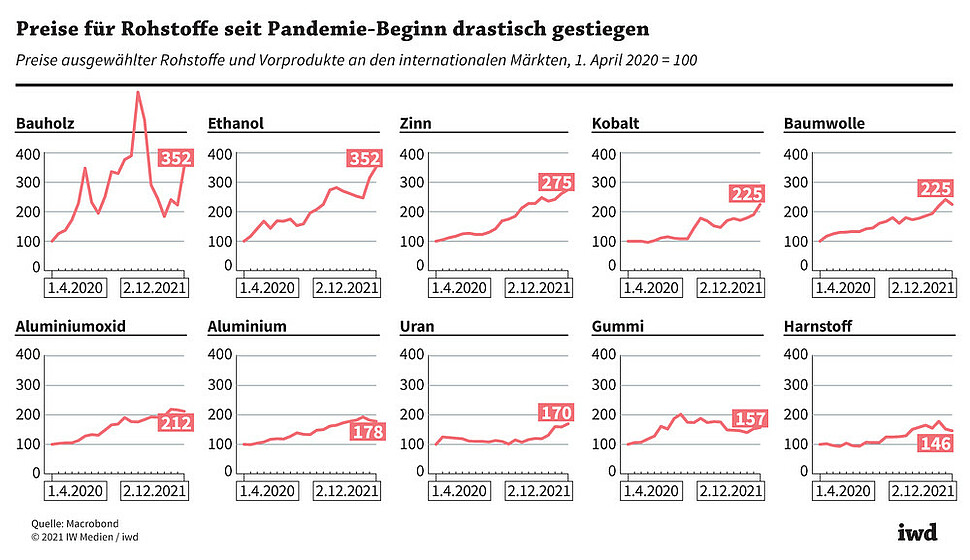

Engpässe bei Vorleistungen. Neben Öl und Gas waren und sind derzeit auch andere wichtige Rohstoffe und Vorprodukte für die Industrie knapp – vor allem aufgrund der eingeschränkten Leistung asiatischer Häfen. Das treibt die Preise nach oben. Einige Beispiele (Grafik):

Aluminium war zu Beginn des laufenden Monats fast 80 Prozent teurer als Anfang April 2020. Kobalt kostete mehr als doppelt so viel wie damals, der Preis für Zinn hat sich seit Beginn der Pandemie sogar fast verdreifacht.

Für Baumwolle müssen Textilproduzenten aktuell ebenfalls weit mehr als das Doppelte des Vorkrisenpreises bezahlen. Und der Preis für Harnstoff, der zum Beispiel in der Automobilindustrie zur Abgasnachbehandlung in Dieselmotoren verwendet wird, lag zuletzt 46 Prozent über dem Niveau vom Frühjahr 2020.

Erhebliche Konsequenzen hat auch die Knappheit an Halbleiterchips. So sind die Preise für Computer und Smartphones, die in den zurückliegenden Jahren – bereinigt um Qualitätsunterschiede – stetig sanken, zuletzt deutlich gestiegen. Die Anschaffungskosten für ein Mobiltelefon beispielsweise lagen im November um 2,7 Prozent über dem Vorjahreswert, ein PC kostete im Schnitt 9,2 Prozent mehr, eine Kamera sogar 16,2 Prozent. Auch Autos werden aufgrund des Chipmangels teurer. Die Engpässe dürften sich noch weit bis ins Jahr 2022 hinein bemerkbar machen, sodass auch der Preisdruck vorerst anhält.

Politik steckt in einem Dilemma

Wie soll nun aber die Politik auf die gestiegene Inflation reagieren? Die Bundesregierung steckt hier insofern in einem Dilemma, als sie sich ambitionierte Klimaziele gesetzt hat und eine damit verbundene Verteuerung fossiler Energieträger durchaus gewünscht ist.

Zuletzt verteuerten sich Öl, Gas und Kraftstoffe aber deutlich schneller, als die Bundesbürger ihr Mobilitätsverhalten ändern, geschweige denn ihre Heizquellen wechseln könnten. Die Regierung kann aber auch nicht einfach den soeben erst eingeführten CO2-Preis auf Brenn- und Kraftstoffe wieder aussetzen, ohne die Glaubwürdigkeit ihres klimapolitischen Kurses zu untergraben. Naheliegend wäre es daher für die Ampelkoalition, soziale Härten abzufedern, die aus den Preisanstiegen resultieren – etwa indem sie das Wohngeld für bedürftige Haushalte erhöht.

Auch für die Geldpolitik gibt es in der aktuellen Situation kein Patentrezept. Weil die höheren Preise auf einer Störung des Güterangebots basieren, steht die Europäische Zentralbank (EZB) vor einem Zielkonflikt: Bekämpft sie die gestiegene Inflation mit höheren Zinsen, würde sie das ohnehin reduzierte Wirtschaftswachstum noch weiter bremsen. Sie kann der Verringerung des Güterangebots aber auch nicht mit niedrigeren Zinsen entgegenwirken. Ein solcher Schritt würde lediglich die Nachfrage weiter ankurbeln und somit den Inflationsdruck noch erhöhen.

Leitzinsänderungen im Euroraum sind daher weder kurzfristig noch im kommenden Jahr zu erwarten. Und auch bei den Anleihekaufprogrammen, mit denen die europäischen Währungshüter ihre Niedrigzinsstrategie nun schon seit Jahren untermauern, zeigt sich bisher keine Wende in Richtung einer strafferen Geldpolitik.