EU-Beitrittskandidaten realistisch betrachten

Die Ukraine, aber auch andere ost- und südosteuropäische Länder möchten möglichst bald in die EU aufgenommen werden. Bis dahin sind nicht nur politische Hürden zu überwinden, auch der Abstand zur EU in Sachen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit spricht gegen eine schnelle Aufnahme der Aspiranten. Daher gilt es, Alternativen auszuloten.

- Neben der Ukraine streben noch weitere Länder, darunter sechs Staaten des Westbalkans, eine Mitgliedschaft in der EU an.

- Neben politischen Problemen ist es nicht zuletzt die wirtschaftliche Schwäche der EU-Aspiranten, die einen baldigen Beitritt unwahrscheinlich machen.

- Die EU muss den Kandidaten daher alternative Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit bieten – eine Option wäre das Modell der Europäischen Politischen Gemeinschaft.

Im Juni 2022 setzte der Rat der Europäischen Union ein politisches Zeichen und erkannte der Ukraine sowie der Republik Moldau den Status eines Beitrittskandidaten zu. Vor allem die Ukraine möchte nun Tempo machen – laut Premier Denys Schmyhal will das Land schon Ende 2024 formal bereit für einen EU-Beitritt sein.

Auf dem EU-Ukraine-Gipfel Anfang Februar haben sich die Spitzen der EU allerdings zurückhaltend geäußert. Denn die Latte für eine Mitgliedschaft in der EU liegt hoch:

Erstens müssen die Staaten institutionell so stabil sein, dass unter anderem die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung garantiert ist.

Zweitens ist eine funktionierende Marktwirtschaft erforderlich und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck innerhalb der EU standzuhalten.

Drittens müssen die Beitrittskandidaten die mit der Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen erfüllen können und sich die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen machen.

Die Herausforderungen sind also groß. Denn Stand heute streben weitere Länder, darunter sechs Westbalkanstaaten, danach, in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Grund genug für einen genaueren Blick auf die Kandidaten und ihre Beitrittsperspektiven:

Georgien, Moldau und die Ukraine. Mit diesen Ländern der sogenannten Östlichen Partnerschaft hat die EU 2014 jeweils ein Assoziierungsabkommen geschlossen, das die politischen und wirtschaftlichen Verbindungen stärken soll. Eine Beitrittsperspektive war mit den Abkommen nicht verbunden – und anders als Moldau und die Ukraine gilt Georgien trotz seines ebenfalls 2022 eingereichten Beitrittsgesuchs derzeit nur als potenzieller Beitrittskandidat. Die EU begründet dies vor allem mit institutionellen Defiziten des Landes.

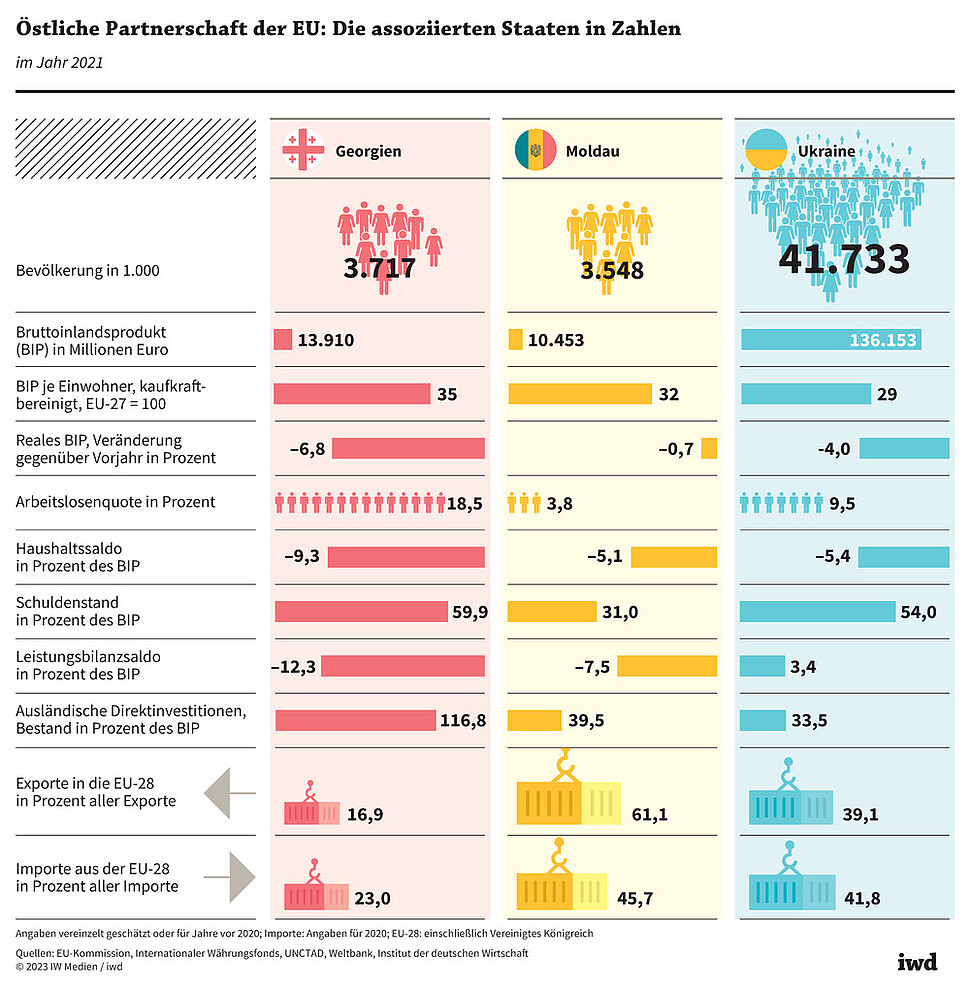

Die Länder der Östlichen Partnerschaft sind wirtschaftlich schwach – das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt je Einwohner betrug 2021 in Georgien 35 Prozent, in Moldau 32 Prozent und in der Ukraine 29 Prozent des EU-Durchschnitts.

Im Rahmen der Abkommen sollen die drei assoziierten Länder ihre Gesetzgebung und den Regulierungsrahmen – zum Beispiel in Sachen Produktvorschriften, geistiges Eigentum, Wettbewerbspolitik und Konsumentenschutz – an die Bestimmungen der EU annähern. Der bisherige Fortschritt:

Bis 2021 hat Georgien auf einer Skala von null (kein Fortschritt) bis drei (guter Fortschritt) bei der Umsetzung der wichtigsten Vorgaben aus dem Abkommen im Schnitt 2,2 Punkte erzielt. Die Ukraine und Moldau kamen auf 2,0 beziehungsweise 1,8 Umsetzungspunkte.

Dass es bis zu einer wirtschaftlichen Partnerschaft mit der EU auf Augenhöhe oder gar bis zur Beitrittsreife noch ein weiter Weg ist, zeigt ein Blick auf einige ökonomische Kennziffern (Grafik):

Das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt je Einwohner betrug 2021 in Georgien 35 Prozent, in Moldau 32 Prozent und in der Ukraine 29 Prozent des EU-Durchschnitts.

Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind teilweise stark verbesserungswürdig. Beim Index „Ease of Doing Business“ der Weltbank landet Moldau auf Rang 48 und die Ukraine lediglich auf Platz 64 von 190 Ländern. Nur Georgien schneidet mit Rang 7 sehr gut ab. Die wirtschaftliche Freiheit ist laut Heritage Foundation in Georgien größtenteils gegeben, Moldau wird als mäßig frei, die Ukraine als größtenteils unfrei eingestuft. Die Ukraine leidet zudem nach den Angaben von Transparency International am meisten unter Korruption.

Westbalkanstaaten. Den sechs Ländern der Region – Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien – stellte die EU bereits 2003 grundsätzlich eine Mitgliedschaft in Aussicht. Um die Länder an die EU heranzuführen, wurden Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen geschlossen. Über den Beitritt verhandelt die EU mit Montenegro bereits seit dem Jahr 2012, mit Serbien seit 2014. Die Verhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien starteten erst im Juli 2022, Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo sind nach wie vor nur potenzielle Beitrittskandidaten.

Ein wesentlicher Grund dafür, dass noch keines der sechs genannten Länder EU-Mitglied ist, dürften die politischen Instabilitäten und Streitigkeiten in der Region sein. So erkennt Serbien – wie allerdings auch einige EU-Länder – Kosovo nicht als souveränen Staat an.

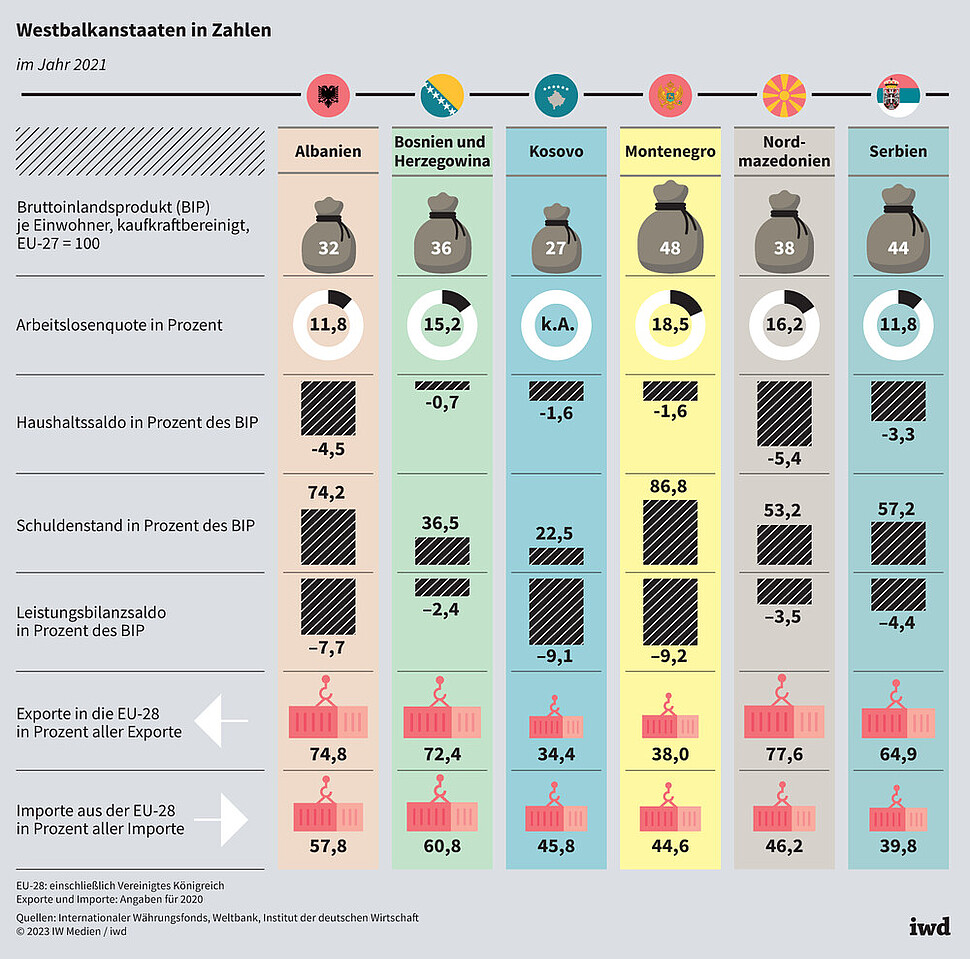

Zudem wird ein wichtiges ökonomisches Beitrittskriterium verfehlt: Die Volkswirtschaften des Westbalkans sind derzeit insgesamt zu schwach, um den Marktkräften in der EU standzuhalten (Grafik):

Die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung Kosovos erreichte 2021 nur gut ein Viertel des EU-Schnitts. Selbst das stärkste Land, Montenegro, kam lediglich auf 48 Prozent.

Auch die Rahmenbedingungen sind überwiegend suboptimal. So landen Albanien sowie Bosnien und Herzegowina beim 190-Länder-Index „Ease of Doing Business“ der Weltbank nur auf den Plätzen 82 und 90. Ins vordere Feld schafft es nur Nordmazedonien (Platz 17). Die Heritage Foundation stuft die ökonomische Freiheit auf dem Westbalkan fast durchgängig als „mäßig“ ein und politisch sind alle Länder laut der Nichtregierungsorganisation Freedom House nur „teilweise frei“.

EU hat ein Vertiefungsproblem

Dass eine Erweiterung der EU auf kurze Sicht unwahrscheinlich ist, liegt aber auch an der EU selbst. Denn neue Mitglieder aufzunehmen, steht in Konflikt mit dem Ziel, die Integration zu vertiefen. Bereits von den zuletzt aufgenommenen Ländern beachten längst nicht alle die Prinzipien und Werte der Gemeinschaft, wie die Streitigkeiten Brüssels mit den Regierungen Polens und Ungarns zeigen. Die EU ist also schon heute äußerst heterogen und tut sich schwer, einen Konsens für weitere Vertiefungsschritte zu finden.

In diesem Zusammenhang werden immer wieder Forderungen laut, vor der Aufnahme neuer Mitglieder zunächst die EU zu reformieren. Vor allem sollen in mehr Bereichen Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit statt einstimmig getroffen werden können. Dieser Übergang zum Mehrheitsprinzip allerdings ist im Rahmen der bestehenden Verträge nur bedingt möglich – und kann zudem von einzelnen nationalen Parlamenten durch ein Veto blockiert werden.

Diese Problematik würde durch die kurzfristige Aufnahme zusätzlicher – politisch oftmals wenig gefestigter – Mitglieder verschärft. Unterm Strich droht die EU, durch eine neue Beitrittsrunde an Integrationskraft zu verlieren.

Alternativen zur EU-Erweiterung

Doch welche Alternativen könnte die EU den wartenden Staaten bieten? Naheliegend, vor allem angesichts der militärischen Bedrohung durch Russland in Osteuropa, wäre eine verstärkte politische Zusammenarbeit. Für eine solche „Europäische Politische Gemeinschaft“ (EPG) hat zuletzt der französische Präsident Emmanuel Macron geworben – ein erstes Treffen zur Etablierung der EPG fand im Oktober 2022 in Prag statt. Dem Europäischen Rat zufolge soll die EPG als Plattform den politischen Dialog und die Zusammenarbeit auf dem europäischen Kontinent fördern. Mögliche Kooperationsbereiche wären die Sicherheitspolitik, der Energiesektor, der Verkehr, die Infrastruktur sowie die Freizügigkeit von Personen.

Denkbar wäre auch, den Europäischen Wirtschaftsraum, über den Norwegen, Island und Liechtenstein mit der EU verbunden sind, zu erweitern. Dies böte eine wirtschaftliche Teilhabe, aber keine politische Mitentscheidungsmöglichkeit. Eine Option wäre dies in erster Linie für die Länder der Östlichen Partnerschaft – angesichts ihres wirtschaftlichen Aufholbedarfs aber wohl erst nach längeren Übergangsfristen.