Die IT-Branche in Deutschland wächst

Die Nachfrage nach Arbeitskräften im IT-Bereich steigt. Um ihr gerecht zu werden, muss die Politik bereits in der Schule ansetzen und die digitale Ausbildung der Schülerinnen und Schüler verbessern.

- Der Anteil der Angestellten in IT-Jobs an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in Deutschland zwischen 2012 und 2022 von 2,1 auf 2,8 Prozent gestiegen.

- Um der steigenden Nachfrage nach IT-Kräften in Zukunft gerecht zu werden, sollte die Politik jetzt bei der digitalen Ausbildung von Schülerinnen und Schülern ansetzen.

- Zielführende Maßnahmen wären unter anderem, die digitale Ausstattung der Schulen und die digitale Ausbildung der Lehrkräfte zu verbessern und das Schulfach Informatik auszuweiten.

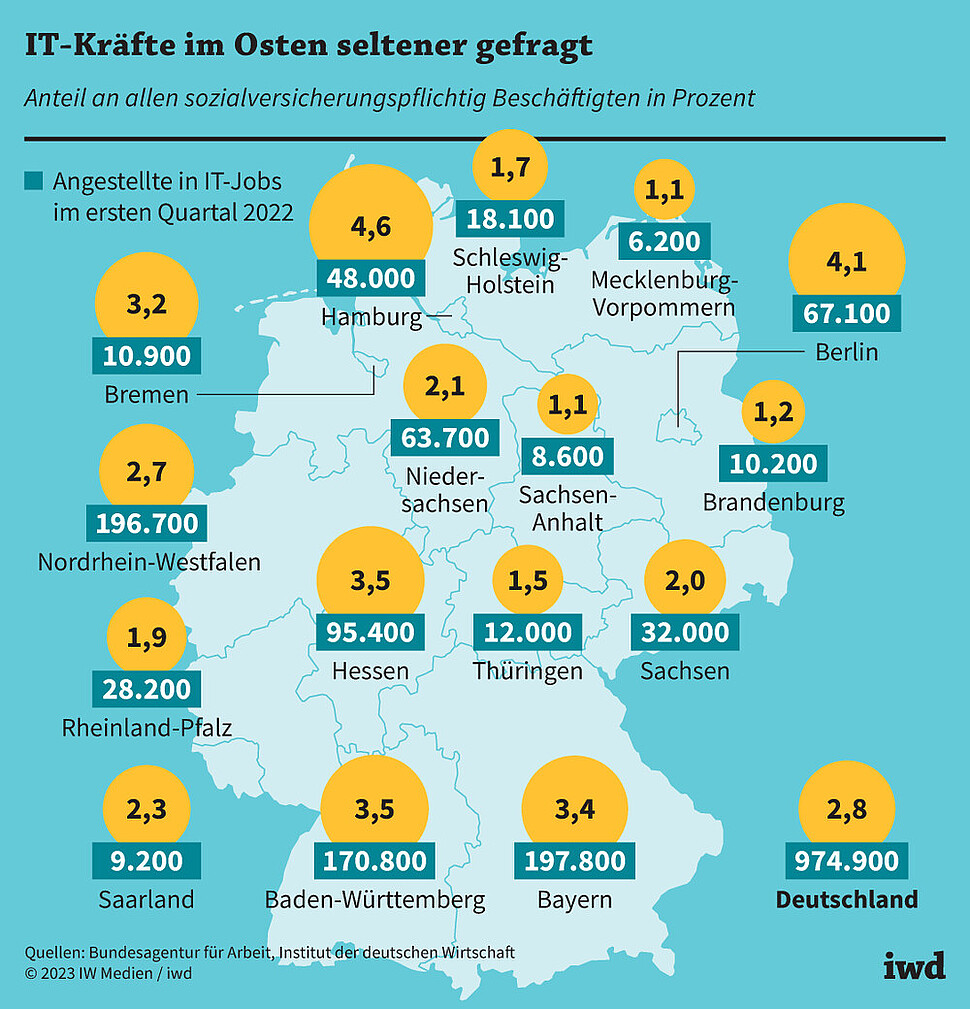

Der Datenmarkt boomt und Unternehmen profitieren auf unterschiedliche Weise von datengetriebenen Geschäftsmodellen. Daher sind IT-Kräfte immer stärker gefragt: Zwischen dem vierten Quartal 2012 und dem ersten Quartal 2022 ist der Anteil der Angestellten in IT-Jobs an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland von 2,1 auf 2,8 Prozent gestiegen. Je nach Bundesland unterscheidet sich die Quote allerdings stark (Grafik):

Der Anteil war in Hamburg und in Berlin mit 4,6 beziehungsweise 4,1 Prozent am höchsten, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 1,1 Prozent am niedrigsten.

Generell gilt: Je ländlicher das Gebiet, desto seltener arbeiten dort Menschen in IT-Jobs. Während der Anteil der Angestellten in der Informationstechnologie im ersten Quartal 2022 in kreisfreien Großstädten 4,3 Prozent betrug, waren es in dünn besiedelten ländlichen Kreisen lediglich 1,1 Prozent.

Der Anteil der Angestellten in IT-Jobs an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in Deutschland zwischen 2012 und 2022 von 2,1 auf 2,8 Prozent gestiegen.

Um der steigenden Nachfrage nach IT-Kräften in Zukunft gerecht zu werden, sollte die Politik jetzt bei der digitalen Ausbildung von Schülerinnen und Schülern ansetzen. Zielführende Maßnahmen wären:

Digitale Ausstattung der Schulen verbessern. Lehrkräften sollten digitale Geräte wie Dienstlaptops zur Verfügung gestellt werden. Und alle Schulklassen sollten mit der für einen digital gestützten Unterricht erforderlichen Hard- und Software ausgestattet werden. Grundvoraussetzung hierfür ist ein flächendeckender Breitbandausbau.

Konzepte für die Umsetzung der Digitalisierung erstellen. Neben der Anschaffung von digitalen Unterrichtsmaterialien braucht es methodische Konzepte, wie diese zielführend eingesetzt werden.

Digitale Ausbildung der Lehrkräfte verbessern. Hierzu gehören verbindliche Fortbildungen und Lehrplanvorgaben zur Integration digitaler Technologien im Unterricht.

Schulfach Informatik ausweiten. Das Fach sollte bundesweit in möglichst vielen Jahrgangsstufen verpflichtend unterrichtet werden.

IT-Unterstützung an Schulen ausbauen. Schulen sollten auch IT-Experten beschäftigen. Bei einer halben Stelle pro weiterführender sowie berufsbildender Schule sind dafür 20.000 Arbeitskräfte nötig.