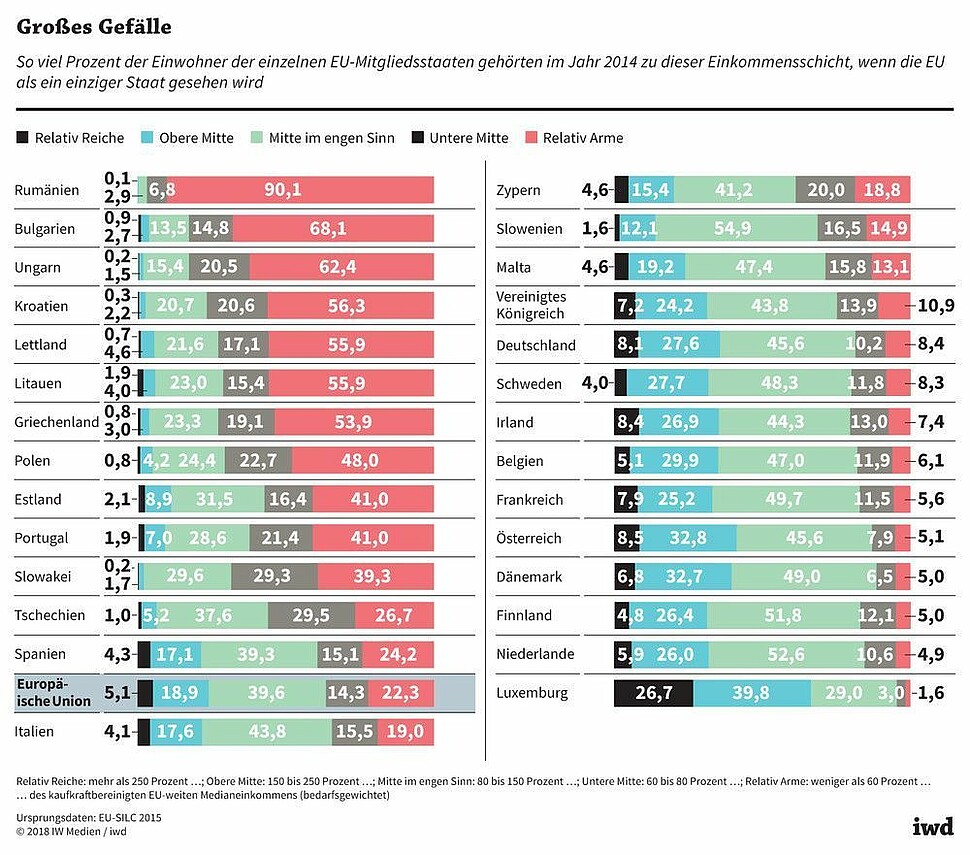

Einkommensverteilung in Europa

Reichtum und Armut sind auch eine Frage des Maßstabs: Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat analysiert, wie sich die Einkommensverteilung in den EU-Mitgliedsstaaten verschiebt, wenn die Europäische Union als ein einziges Land betrachtet wird. Die Ergebnisse zeigen, wie groß die Unterschiede noch immer sind.

- Eine neue IW-Studie untersucht, wie sich Arm, Mittelschicht und Reich in der EU verteilen – und zwar gemessen am gesamteuropäischen Medianeinkommen.

- Demnach liegen – selbst unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Preisniveaus – 98 Prozent der Luxemburger oberhalb der Armutsgrenze von 60 Prozent des mittleren Einkommens aller EU-Bürger, 90 Prozent der Rumänen dagegen landen unter dieser Schwelle.

- In Deutschland zählen bei dieser Betrachtungsweise 8,4 Prozent der Menschen zu Europas Armen, 8,1 Prozent zu den Reichen und knapp 74 Prozent zur EU-Mitte.

Wer ist reich, wer ist arm? Die Antwort auf diese Frage ist relativ, denn das Medianeinkommen in einem Land bestimmt qua Definition, wo die Einkommensgrenzen verlaufen – nach IW-Abgrenzung gilt als relativ reich, wer mehr als 250 Prozent des landesspezifischen mittleren Einkommens verdient. Armutsgefährdet ist dagegen, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens bezieht.

In einer Studie hat das IW die Ländergrenzen hinter sich gelassen: Mit Hilfe von Kaufkraftparitäten wurden die nationalen Währungen in Kaufkraftstandards (KKS) umgerechnet. Mit jedem KKS kann man in allen Ländern die gleiche Menge Waren und Dienstleistungen kaufen. Das europaweite Medianeinkommen lag 2014 bei 1.311 KKS, in deutschen Preisen wären das 1.370 Euro.

Mit dieser Umrechnung verschieben sich die Einkommensbefunde grundlegend:

Rund 20 Millionen Menschen aus reicheren EU-Staaten gelten nach europaweitem Standard – anders als in der jeweils nationalen Betrachtung – nicht mehr als armutsgefährdet.

Ähnliches trifft auf die ärmeren Staaten zu – allerdings mit umgekehrten Vorzeichen:

Über 45 Millionen Menschen aus den weniger wohlhabenden EU-Staaten schaffen es nicht über die EU-Armutsschwelle, obwohl sie in ihren Heimatländern nicht als armutsgefährdet eingestuft werden.

In einigen Mitgliedsstaaten, vor allem im Osten, liegt sogar das kaufkraftbereinigte Medianeinkommen unterhalb der für Europa errechneten Armutsschwelle – dort ist also mehr als die Hälfte der Bevölkerung nach europäischen Maßstäben armutsgefährdet.

Ein gutes Drittel der Deutschen zählt zur oberen Mittelschicht und den Einkommensreichen der EU.

Schlusslicht in der europaweiten Betrachtung ist Rumänien, wo über 90 Prozent der Bevölkerung als relativ einkommensarm gelten, wenn man auf die EU als Ganzes schaut (Grafik). Das andere Extrem ist Luxemburg: Dort ist nach Kaufkraftstandards praktisch niemand mehr armutsgefährdet, während über ein Viertel der Bevölkerung mehr als 250 Prozent des europäischen Medians verdient und damit zu den Einkommensreichen gehört. Auch für die Bundesrepublik entspannt sich die Lage:

Wenn man die nationalen Grenzen durch die europäischen ersetzt, sinkt die Armutsgefährdungsquote für Deutschland von 16,5 auf 8,4 Prozent.

Und: Mehr als ein Drittel der Bundesbürger zählt dann zur oberen Mitte und zu den Einkommensreichen.